L’efficacité est une notion centrale en aïkido, souvent évoquée par les pratiquants, que ce soit pour questionner la pertinence de cet art martial face à d’autres disciplines ou pour mieux comprendre son application dans la pratique quotidienne. Mais qu’entend-on réellement par efficacité ? Plutôt que de proposer une comparaison avec d’autres arts martiaux, cet article s’intéresse à l’efficacité des techniques elles-mêmes, en analysant les paramètres qui la composent : la qualité du mouvement, la précision du placement et le bon timing. À travers une approche simple et visuelle, nous verrons comment ces éléments interagissent et influencent la réussite d’une technique.

Il y a quelques années, le thème fédéral était « efficacité ». Je ne sais pas si les enseignants ont été préparés pour aborder cette thématique ou s’il s’agissait d’une simple déclaration d’intention. En tout état de cause, on retrouve souvent l’efficacité sous une forme ou une autre dans les questions que posent et se posent les pratiquants. L’efficacité de l’aïkido en général, l’efficacité dans la pratique, l’efficacité du mouvement, de la technique.

S’agissant de l’efficacité de l’aïkido lui-même, la question appelle généralement une réponse comparative : quelle est l’efficacité de l’aïkido comparée à d’autres disciplines ? Au risque de vous décevoir, vous ne trouverez pas de réponse à cette question ici, ce n’est pas l’objectif de cet article. Il est en effet question ici de l’efficacité au premier ordre, celle de la technique, celle du du mouvement. Celle qu’on expérimente à chaque séance. Celle qui nous motive et nous ravit quand on la rencontre ou quand elle s’améliore ou au contraire nous déçoit, nous frustre par son absence ou sa faiblesse. Celle que l’on voit ou que l’on croit voir chez les autres pratiquants et qui nous semble toujours supérieure à la nôtre.

Comme cet article s’insère dans une série volontairement teintée de science (de science facile et accessible quand même) on va commencer par ce qui devrait toujours être le commencement, une définition.

Qu’est-ce que l’efficacité ?

Ou, plutôt : que veut-on dire par efficacité dans le cadre de cet article ? Mettons-nous déjà dans la seule peau de tori et considérant que uke ne contribue pas à l’efficacité. Constatons ensuite que le pur savoir faire technique ne suffit pas. Encore faut-il être bien placé, à bonne distance, au bon endroit, dans la bonne direction et encore faut-il réaliser ces choses au bon moment, selon le bon tempo. Si on ne considère déjà que ces éléments, nous sommes en mesure de décider de la définition suivante : est efficace une technique appropriée et bien réalisée, au bon moment et au bon endroit. On a donc trois composantes, trois termes : la technique, l’espace et le temps.

Chacun de ces termes peut-être évalué en niveaux de qualité, de pertinence, d’exactitude, comme on voudra. Il faut tout de même avouer qu’on sera bien en peine de dire de chacun de ces termes s’il est à son exact optimum. On évaluera par contre assez facilement s’il est dans une zone optimale, dans une zone convenable, dans une zone moyenne ou dans une zone insuffisante ou nulle.

Les paramètres en présence

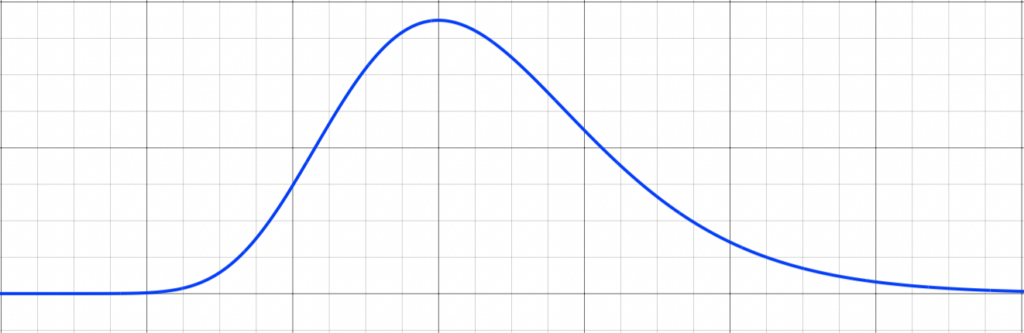

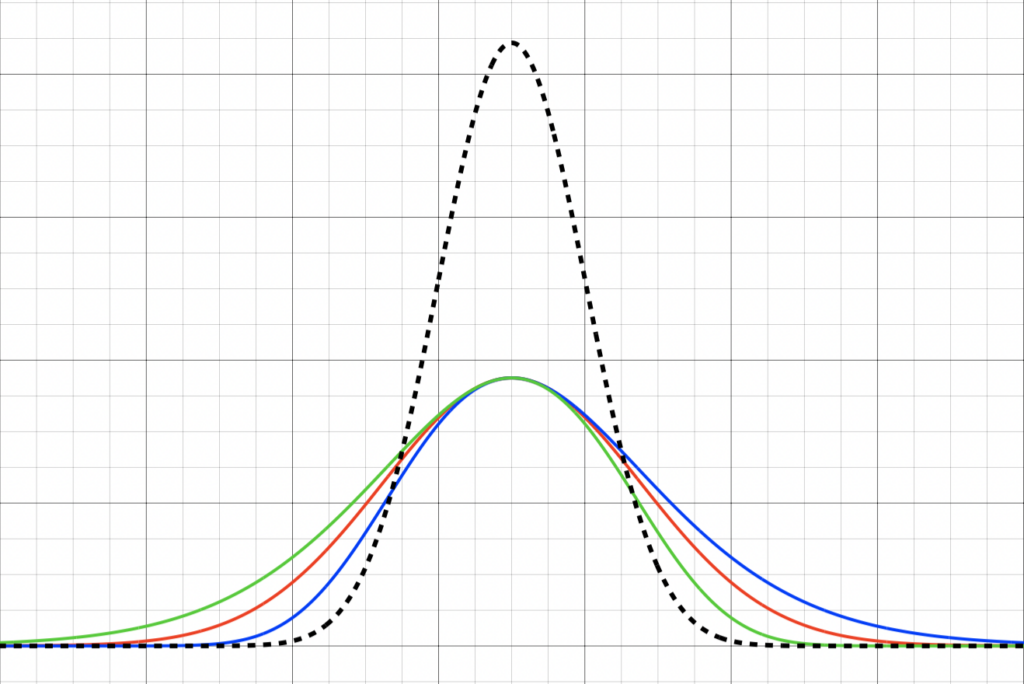

Prenons la technique en elle-même, ou, plutôt la qualité de sa réalisation. Pour simplifier l’étude, décidons que la qualité est fonction du soin mis à la réaliser ; si on n’en fait pas assez, c’est nul ; si on en fait beaucoup trop, pareil ; il faut faire juste ce qu’il faut en tenant compte qu’en faire trop peu est plus pénalisant que d’en faire trop. Ce qu’on pourrait représenter par la courbe suivante :

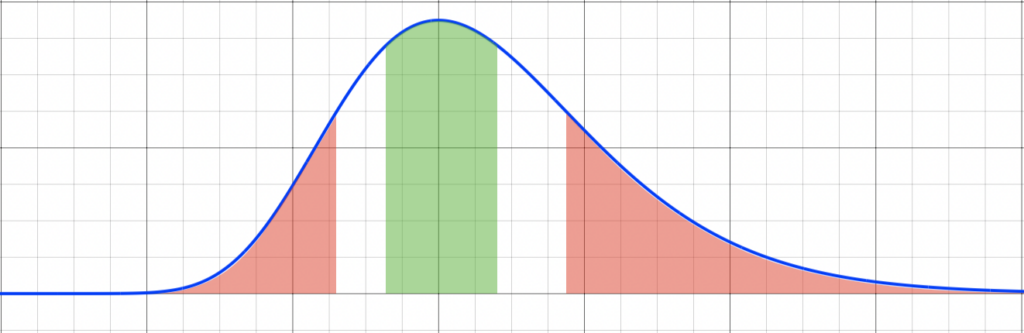

Cette courbe est présentée volontairement sans échelle. C’est juste une proposition de représentation graphique de l’idée. La ligne sur laquelle elle repose traduit quand même une valeur de zéro, une technique nulle. Cette représentation permet de distinguer, en vert, la zone où la qualité de la technique est très bonne voire excellente, celles, en rouge, où elle véritablement trop faible voire nulle et les zones intermédiaires, traduisant une qualité acceptable ou passable. Cette façon de représenter la chose montre bien que « ne pas en faire assez », à gauche, fait plus rapidement chuter la qualité de la technique que quand on en « fait trop », à droite.

Cette courbe est présentée volontairement sans échelle. C’est juste une proposition de représentation graphique de l’idée. La ligne sur laquelle elle repose traduit quand même une valeur de zéro, une technique nulle. Cette représentation permet de distinguer, en vert, la zone où la qualité de la technique est très bonne voire excellente, celles, en rouge, où elle véritablement trop faible voire nulle et les zones intermédiaires, traduisant une qualité acceptable ou passable. Cette façon de représenter la chose montre bien que « ne pas en faire assez », à gauche, fait plus rapidement chuter la qualité de la technique que quand on en « fait trop », à droite.

Voilà pour la technique. Passons à la position.

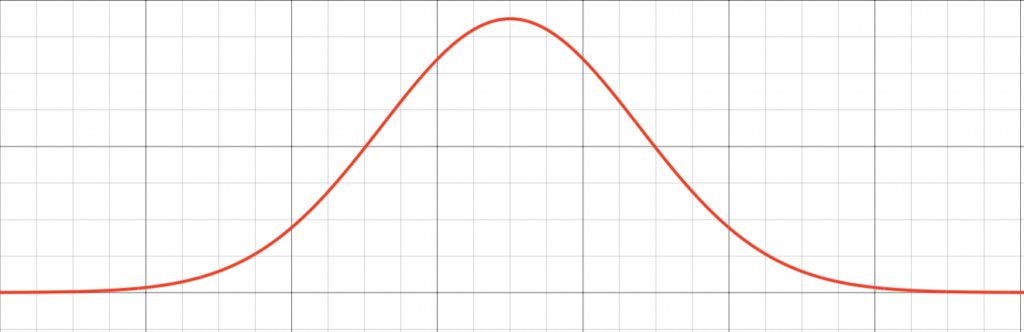

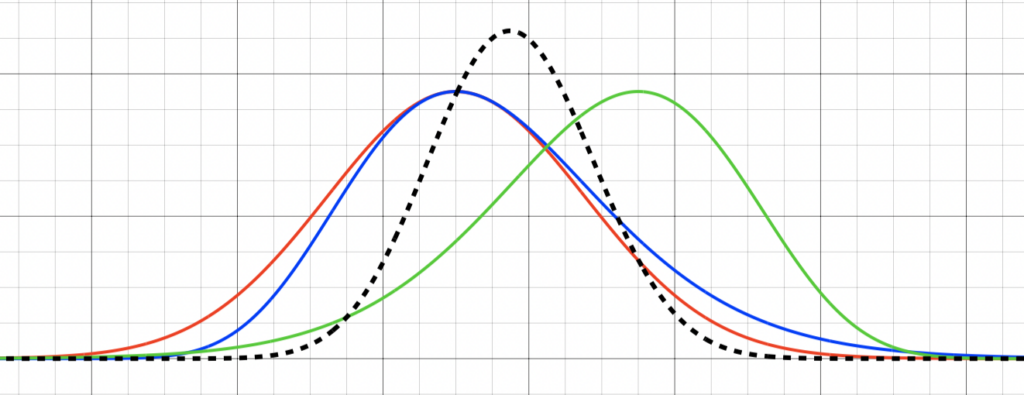

On a dit que c’était un paramètre important de l’efficacité : être au bon endroit, à la bonne place (au passage, rappelons que l’aïkido, c’est l’art du placement, donc du déplacement). Là aussi, il serait illusoire de vouloir affirmer qu’il y a un endroit optimal qu’on puisse déterminer avec précision. Mais, partant du fait qu’il existe bel et bien, on estime que s’en approcher est favorable et que s’en éloigner est néfaste. Difficile de dire par contre qu’un sens soit plus pénalisant qu’un autre. On pourra alors représenter la qualité du positionnement comme ceci, par une courbe symétrique ne privilégiant et ne pénalisant aucun écart avec l’optimum :

On ne dit rien, avec cette représentation de la direction dans laquelle on s’éloigne (il faudrait une représentation en trois dimensions pour cela). On dit juste quelque chose comme « trop loin, c’est pas bon ; trop près, c’est pas bon non plus » et « il existe une zone où c’est vraiment bon ». Là encore, pas besoin de donner une échelle pour représenter l’idée : c’est meilleur à mesure qu’on s’approche de la position idéale et ça se dégrade quand on s’en éloigne.

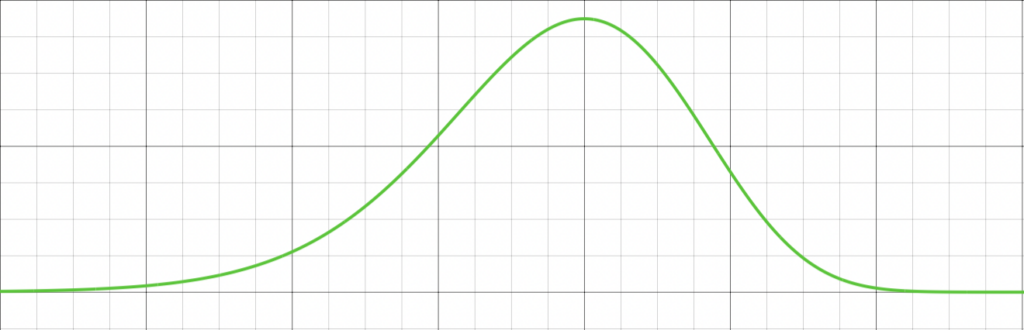

Vous l’aurez deviné, à ce stade, on peut aussi représenter notre dernier paramètre, le bon moment, par une courbe similaire. Avec sans doute une moindre pénalité à être un peu trop tôt que trop tard. Ce qui se traduirait par une courbe telle que celle-ci :

Composition

L’avantage de représenter de la sorte nos trois paramètres (la technique, l’espace et le temps) est qu’on peut maintenant les réunir et voir comment leur composition se traduit en efficacité. Il y a plusieurs façons de composer ces paramètres. Les deux modes les plus évidents sont l’addition et la multiplication.

Pour choisir le mode le plus approprié, prenons une situation : la technique est parfaitement réalisée au bon moment mais notre placement n’est pas bon du tout ; on pourrait le qualifier de nul. On se doute que dans ce cas, l’efficacité sera faible voire nulle. De l’addition et de la multiplication, c’est la multiplication qui donne un résultat nul quand une de ses composante est nulle. C’est donc avec elle qu’on va composer nos courbes :

efficacité = technique x position x moment

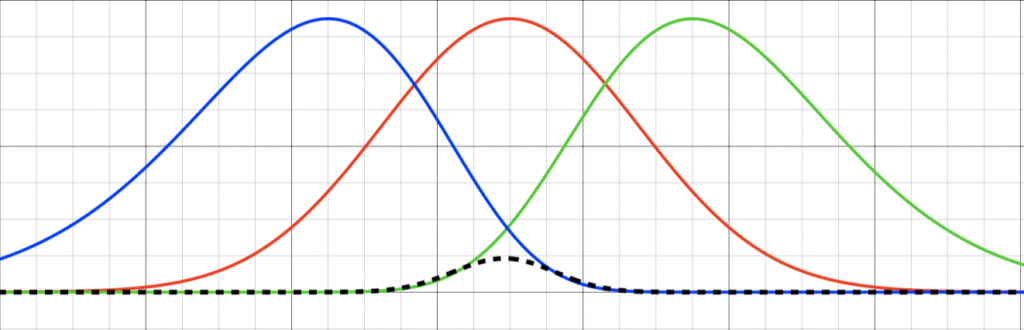

Voici le résultat graphique quand on multiplie les trois paramètres dans le cas d’une situation optimale (la meilleure technique au meilleur endroit au meilleur moment) :

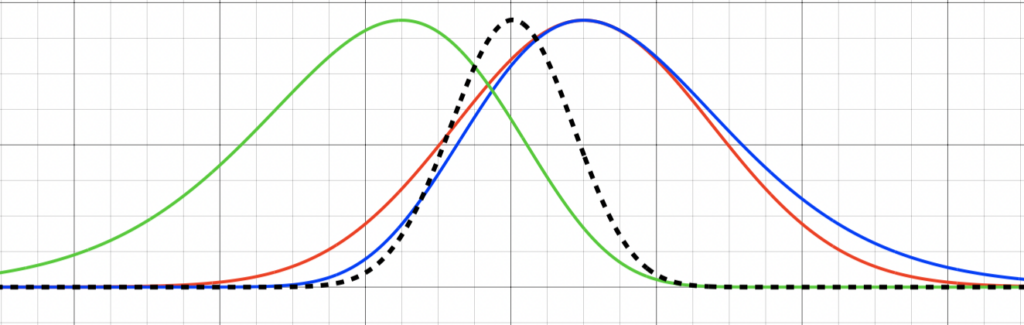

Voyons ce qu’il en est quand la technique est bien réalisée, au bon endroit mais pas au bon moment, par exemple, un peu trop tôt :

On constate sans surprise que l’efficacité globale est nettement dégradée.

Qu’est-ce que ça donne quand ça se passe un peu trop tard ? Voici la réponse :

On voit clairement, si on en croit nos hypothèses, que trop tard est plus pénalisant que trop tôt, comme prévu. On voit aussi que si on ne fait pas la technique au bon moment, on n’atteint pas la meilleure efficacité en faisant la meilleure technique au meilleur endroit mais au prix d’un compromis avec le temps (le compromis est d’autant plus compliqué à trouver que la courbe d’efficacité est plus « pointue »).

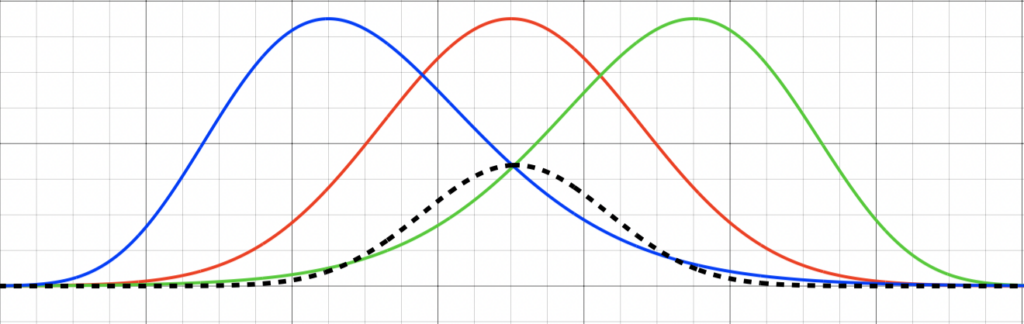

On peut composer ainsi les paramètres comme on le souhaite pour tenter de comprendre leur influence :

Ci-dessus, on constate qu’en en faisant un peu trop un peu trop tôt conduit à une efficacité assez faible et encore, à condition de le faire au bon endroit. Et c’est pire encore si on en fait trop peu et trop tard, puisque ces deux paramètres sont alors appliqués selon leurs conditions les plus défavorables :

Conclusion

Quoi qu’il en soit, il faut retenir de tout ça qu’il vaut mieux améliorer progressivement chacun des paramètres influents plutôt que de se concentrer sur un seul ou même sur deux et que le travail consacré à les réunir contribuera plus à notre progression que le fait de les améliorer un à un.

©2025 – Saint-Nazaire Aïkido – Reproduction interdite